~お気に入りのうつわを

少しでも長く気持ちよく

使って頂くために~

食器を大きく分類すると、

「磁器」と「陶器」に分けられます。

実店舗でも、

まずお客様に、どちらをお好みがお聞きしてから

商品をおすすめしています。

メーカーでは様々な土を使用する為、

一見区別がつかないものや、

磁器を陶器っぽく作っているものもありますが、

ざっくりと説明すると・・・

【磁器】

『陶石』と呼ばれる石の粉に粘土を混ぜたものが原料。

薄手で表面がツルツルしていてツヤがあり、美しい。

吸水性がなく、

比較的丈夫で扱いやすく普段使いに適している。

電子レンジ・食洗機の使用可。

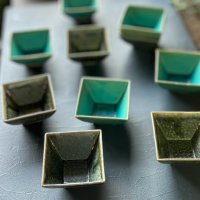

【陶器】

主に自然界で取れる粘土が原料。

特に土物(※)は、

厚手でひとつひとつに素朴さや味があり、

手造りの醍醐味を感じる。

(貫入だけでなく、

色むらやピンホール・鉄粉なども器の個性としてとらえています)

吸水性があり、

磁器に比べると衝撃に弱いが、

使う度に変化していく過程も楽しめる。

(※蔵ショップでは特に、

土目が粗くて貫入が入った器を『土物』と紹介しています)

それぞれ特徴がある為、

取扱いにも注意が必要ですが、

難しく考えずに楽しんでいきましょうね。

●ご使用前にしていただきたい事

・器の底を、

指でなぞってみてください。

発送前に確認致しますが、

もしざらつきが残っていましたら、

テーブルをキズつけてしまうので、

サンドペーパーや砥石で、

こすってください。

・磁器は中性洗剤で洗って頂き、

そのままお使いください。

・陶器 特に吸水性がある器(粉引・貫入)は、

ご使用前に目止めをした方が汚れがつきにくくなります。

又、ご使用時に水にくぐらせて、

あらかじめ水を含ませることで、

汚れが染み込みにくくなります。

●目止めの手順について

(粉引・貫入・素焼きの器は特におすすめします)

1)うつわが全て隠れる大きさのお鍋に、

うつわがかぶるくらいの米のとぎ汁を入れます。

2)火にかけ、沸騰したら弱火で20分~30分煮沸します。

3)火を止め、そのままの状態で冷まします。

冷めたら器を取り出しきれいに洗います。

4)水気を拭き取り、

しっかりと乾燥させます。

※水分を含ませただけで、

陶器の表面にシミのように見えるものが

現れる場合がありますが、

しっかりと乾かしていただくと、消えます。

●陶器(土物)のご使用上の注意

・陶器も磁器同様に、

電子レンジ・食洗機をお使いいただけますが、

器同士がぶつかりあわないように気をつけてください。

・土物は電子レンジ・食洗機の使用を

オススメできません。

が、あたため程度のなら問題ないと思います。

ただし電子レンジのご使用を繰り返すことで

ヒビの原因になる場合もあります。

(金彩・銀彩の器は電子レンジ使用不可)

・長時間、色やにおいの強いものを、

入れたままにしないでください。

・ご使用後はすぐに洗い、

しっかり乾燥させてください。

乾燥不足は、

カビ・変色・においの原因になります。

・急冷・急加熱をさけてください。

器が割れることばあります。

・洗剤を直接かけると染み込んでしまい、

温かいものを入れた時に、

洗剤のにおいがする場合があります。

●貫入について

『貫入(かんにゅう)』とは、

うつわの表面に施された

ヒビのような模様のことです。

器が焼かれた後の冷えていく過程で、

土と釉薬の収縮度の違いによっておこる現象です。

使用前から見える場合と、

使っているうちに現れてくる場合とあります。

使っているうちに、

茶渋や珈琲が、

貫入に染み込んで変化していくのも

「味」としてとらえ、

変化を楽しんでくださいね。

●もし、着色やにおいがついてしまったら・・・

・汚れた部分に塩または重曹をふりかけ、

湿らせたスポンジでこする。

・においをとる場合は、

重曹またはキッチン用漂白剤を

溶かした水に浸す。

・鍋にお酢大さじ2~3杯または、

茶殻ひとつまみ入れた水に器を浸し、

火にかけて煮ると消臭効果があります。

(熱湯に器を入れると割れる危険があります。

必ず水から煮てください。)

●最後に・・・~ずぼらな私編~

陶器(土物)の扱いには色々と注意点があり、

めんどくさいなぁ~と思ってしまいますよね。

ここまで説明しておいて何ですが、

ずぼらな私は、

「目止め処理」なんてほぼやっていません。(笑)

電子レンジも食洗機もふつうに使っています。

もちろん、

粉引の器などシミができているのもあります。

(怒られちゃいますね・・・)

シミができたら漂白剤に浸し、

とれなかったら「味」とする。(笑)

貫入は表情として変化を楽しむ。

ただ、少しだけ気を付けている事は、

『使う前に水にくぐらせる。』

『長時間食物を入れたままにしない。』

こんな感じで肩の力を抜いて器を楽しんいただけたらな~と思います。